SEGUNDA PARTE: AMNESIA

Jueves, día 2 de Noviembre.

Medianoche.

Me llamo Sean Hamilton. Soy agente de policía.

Me encuentro en un cementerio, con un viento ensordecedor soplando a mi alrededor, azotando los árboles.

Encañono con mi revolver a un hombre que debería de estar a dos metros bajo tierra.

Le encañono porque está huyendo de la ley.

Le encañono porque llevo todo el día siguiéndole.

Le encañono porque está exhumando su propio cadáver.

Creo que sé lo que le ha pasado.

Miércoles, día 1 de Noviembre…

CAPÍTULO XI: DESPERTAR

- Eres un buen hombre. Trabajas duro y cuidas de tu familia. No hay nada más importante que la familia, ¿verdad?

Oscuridad.

Un ruido. Se repite.

Un despertador. La alarma.

Es mi reloj. Lo paro. 06:02 am. Estaba soñando.

Veo borroso. No sé dónde estoy. Me incorporo.

Es una habitación. No es la mía. O… eso creo. ¿Cómo lo sé? No recuerdo cómo es mi habitación, pero sé que no es está. ¿Qué ha pasado?

Busco la luz. Me levanto. Hay un flexo en mi mesilla, al lado de la cama. Lo enciendo. Junto al flexo, veo un teléfono con algunos números etiquetados junto a las teclas. En el 1 pone “recepción”. Estoy en un hotel.

Aquí comenzó mi nueva vida.

Me levanté y me dirigí al baño. Por alguna razón, había dormido con la ropa puesta, pero no recordaba haberme puesto esa ropa. Unos viejos tejanos y una camiseta blanca. Me miré al espejo. Barba de tres días. ¿Cuánto llevaba sin afeitarme, y por qué no lo recordaba? Es más… ¿por qué no recordaba nada? No sabía como había llegado a ese lugar, ni como averiguarlo. Maldita sea…

Tras mojarme la cara, cogí la camisa que había sobre la silla junto a la cama y me la puse. Salí de la habitación, la número 13. Un número como cualquier otro. Recorrí un pasillo lleno de habitaciones y llegué a algo parecido a un mostrador. El recepcionista leía el periódico. Tuve que carraspear para que me prestara atención.

- Buenos días – espeté –

- Buenas – contestó tras observarme durante un par de segundos. Por el aspecto del hotel, supongo que querría asegurarse de que no fuera drogado –

- Soy… eh… el de la habitación 13

- Tu nombre

- ¿Cómo?

- Que cómo te llamas – Por fin dejó el periódico sobre la mesa y mostró interés por mí –

- Er… Flynt. Me llamo Jackson Flynt – Me preocupé al darme cuenta de que no podía contarle mucho más acerca de mí mismo –

- Muy bien, Jackson Flynt de la habitación 13, ¿y qué puedo hacer por ti?

- Quería… pagar la habitación – No se me ocurría nada mejor para sacarle información a aquel hombre, y la verdad es que ni siquiera había comprobado si tenía dinero. Bien por mí. –

El recepcionista cogió su libro de registro y se puso las gafas que llevaba colgadas al cuello. Buscó durante unos segundos.

- Ya está pagada. El registro pone que se pagó a la entrada.

- ¿A qué hora fue eso?

El recepcionista cerró el libro, se quitó las gafas y me miró con una mezcla de asco y condescendencia.

- Mira hijo, me da igual si tu novio te dejó anoche aquí hasta el culo de crack y ni siquiera tuvo la delicadeza de darte un beso de despedida. Tienes hasta las 12 para darte una ducha, afeitarte y largarte. Y nada de meterte mierda en el baño, ¿ha quedado claro?

- No… se equivoca… yo… – Buscaba una respuesta, pero lo cierto es que no tenía pruebas de que aquel hombre no tuviera razón – Es igual, muchas gracias.

Volví a mi habitación sin saber muy bien qué había pasado. El hecho es que me llamaba Jackson Flynt, desperté en una habitación de hotel, y no tengo ni remota idea de cómo llegué allí, ni de cómo era mi vida hasta ese momento. No recordaba nada.

Me paré a reflexionar unos instantes, y me fijé en algo que no había visto hasta entonces. El abrigo. Detrás de la puerta había colgado un viejo y raído abrigo gris de tres cuartos. Lo descolgué y me lo puse. Era de mi talla. Diablos, hasta me sentaba bien. Palpé los bolsillos en busca de pistas, y doy fe de que las encontré.

En el bolsillo interior había una cartera con 100$ y una tarjeta promocional de una tienda de fotografía con una imagen de una cámara fotográfica antigua y una dirección. Algo desgastada, pero se distinguía la letra. Nada más. Ningún tipo de identificación. En cuanto al bolsillo izquierdo, había un recipiente cilíndrico, como los que se usaban para guardar los carretes de cámara fotográfica. Lo moví para comprobar que, efectivamente, había un carrete dentro, o al menos algo de la misma forma. No recordaba haber visto uno de esos en mucho tiempo, pero tampoco recordaba nada de mi vida hasta las 6 am de esa mañana. ¿Qué importancia podría tener? Era solo una sensación. En el bolsillo derecho de la chaqueta había un recorte de periódico doblado. Cuando lo desdoblé, tuve que sentarme en la cama, por la impresión.

El recorte contenía una foto grande. En ella, se veía a tres policías. Uno de espaldas, gritando, y dos de frente, uno joven y otro más viejo. En el centro de la imagen, tumbado boca abajo sobre un charco de sangre, estaba yo. O mi hermano gemelo. A excepción de que él iba perfectamente peinado y vestido y yo parecía un mendigo (o un chapero, según el recepcionista). Ese condenado cadáver era exactamente igual a mí.

La noticia que acompañaba a la fotografía decía: “un joven de unos treinta años ha sido hallado muerto en su domicilio de la calle Craddle, con un disparo en la espalda. La policía se negó a hacer declaraciones”.

La calle Craddle… ¿dónde demonios quedaba? Ni siquiera sabía si estaba en esta ciudad. Y en cuanto a la fecha, la página era del Miércoles, 1 de Noviembre. Parecía en buen estado, así que descarté que fuera de hace mucho tiempo. Podría ser de ayer mismo. Según esa teoría, hoy era Jueves, 2 de Noviembre. No es que fuera muy preciso, pero era lo mejor que tenía. Volví a guardar la foto en el bolsillo de la chaqueta y salí de la habitación. Dejé las llaves en recepción, y me fui a la calle, esquivando la mirada inquisitoria de mi amigo el recepcionista.

Al momento volví a pensar que no sabía dónde estaba, ni dónde tenía que ir. Solo contaba con un nombre de calle, un billete de 100$ y una vaga idea del día que era hoy. Aunque esto último lo resolví bastante rápido. Me acerqué a un quiosco de prensa y miré las fechas de los periódicos. Efectivamente, hoy era Jueves, 2 de Noviembre. Ya solo me faltaba averiguar quién era yo antes de las 6 am del Jueves 2 de Noviembre, quién era aquel cadáver exactamente igual a mí, y quién me había dejado todas esas piezas para montar el puzzle.

Pensé en dirigirme a un hospital, pero dudo mucho que quisieran atender a un mendigo con únicamente 100$ en el bolsillo y muchas dudas con respecto a su identidad. Lo más probable es que llamaran a la policía o me llevaran a un albergue. No era lo que necesitaba. Y además, me encontraba francamente bien, así que decidí caminar, y buscar a alguien que supiera decirme dónde estaba la calle Craddle. El problema es que a esas horas de la mañana no hay mucha gente caminando, y menos en un frío 2 de Noviembre. El frío en esa época del año, junto al hecho de que tanto el recepcionista como los periódicos parecían hablar mi idioma, me decía que me encontraba en algún lugar de los Estados Unidos. Bueno, no vamos mal, pensé.

Al rato de vagar sin rumbo me crucé con un hombre que parecía tener problemas con su moto. No quería arrancar. Por alguna razón, me acerqué a ayudarle. Algo me decía que sabía qué le pasaba a esa moto. Y qué demonios, no sé si era amable antes de las 6 am de aquel Jueves, pero era un buen momento para empezar a serlo.

- Ey amigo, ¿puedo echarle una mano? – Le dije –

- Está condenada máquina se niega a arrancar. ¿Sabe de motos?

- Eso creo. Podría ser un problema del variador, o del embrague. ¿Cuánto hace que cambió los rodillos?

- No hace un mes, están prácticamente nuevos.

- Bueno… eso casi descartaría problemas en el variador. ¿Ha notado que le patine el embrague últimamente? Podría ser debido a que los ferodos están muy desgastados.

- Mmmm… no he notado nada. También cambié el embrague hace poco tiempo, así que no creo que sea eso.

- Bien… ¿me permite? – Hice ademán de inclinarme sobre la moto. El dueño parecía confiar en mí –

Quité la pipeta de la bujía y comprobé su estado. También verifiqué que el cable a la bobina estaba bien puesto, y que el resto de cableado estuviera bien conectado. Después comprobé las juntas de la caja de láminas, el cilindro y los cárteres. Todo parecía correcto.

- Bueno, por aquí todo parece bien – dije – ¿Qué me dice del carburador, hace mucho que no lo limpia?

- No, lo limpié hace poco, pero ahora que lo menciona… ayer estuvo mi sobrino jugueteando con la moto. Se dedicó a darle gas sin moverla del sitio, para ver como sonaba. Ya sabe como son los chavales… Eso podría haber causado algún problema.

- Mmmm… es posible. – Busque el botón de purga del carburador, y lo apreté hasta que me mojé los dedos de gasolina. Con eso conseguí vaciar la cuba para que la gasolina filtrara bien, y pasara la cantidad necesaria hasta el cilindro. – Pruebe ahora.

Tras un par de intentos, la moto arrancó correctamente. La verdad es que no tenía ni idea de dónde había sacado esos conocimientos, pero había logrado ayudar a aquel tipo. Primera buena acción de mi nueva vida como el amable Jackson Flynt.

- ¡Ey, tenía razón! Muchas gracias por su ayuda. ¿Puedo ofrecerle algo? – Sacó su billetera del pantalón –

- No, no… por favor. Simplemente me gustan las motos. Y ayudar a la gente – aunque no tuviera ni idea de porqué –

Aquel hombre me miró con cierta desconfianza. Demasiada amabilidad de buena mañana, supongo. Pero parecía agradecido. Se limpió las manos de grasa y me ofreció una de ellas.

- Pues encantado de conocerle, señor…

- Flynt, Jackson Flynt.

- Yo me llamo Walter… no parece de por aquí, ¿me equivoco?

- No… la verdad es que mi primera vez. Estoy de paso. Negocios – mentí –

- Bien, pues al menos deje que le aconseje un buen sitio para desayunar. La cafetería de la calle Wavage… ¿cómo se llamaba? Soy fatal con los nombres… Es igual, no tiene pérdida. Siga por esta calle y la cuarta a la derecha es Wavage. La cafetería está al principio.

- Er… muchas gracias, iré. Es hora de desayunar.

- El café no es muy bueno, pero tienen la mejor tarta de manzana de la ciudad. Asegurese de pedirla.

- Lo haré. Gracias otra vez, Walter.

- Gracias a usted… Jackson.

A esas horas, la perspectiva de un café caliente, por malo que fuera, y un buen trozo de tarta me parecía enormemente atractiva, así que me dirigí hacia donde el buen Walter me había indicado. Seguiría con mi búsqueda más tarde.

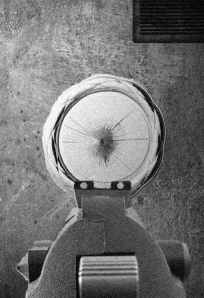

Tras unos minutos caminando, me percaté de que en esta ciudad las calles eran más largas de lo que pensaba. Aun no había llegado a la segunda calle a la derecha, y ya estaba muerto de frío. Además, se me había desatado un cordón de las zapatillas. Me agaché para atármelo y sentí algo pasar junto a mi oreja derecha, que estalló a pocos metros de donde yo estaba. ¿Qué demonios?…

Una bala. Era una bala. Alguien me estaba disparando.

Tras mirar desorientado a izquierda y derecha, encontré el origen de esa bala. Un tipo muy bien vestido, de tez morena y pelo engominado se dirigía hacia mí, mientras sacaba de la parte posterior de su pantalón un cargador para introducirlo en la pistola que llevaba en su mano izquierda. No pensaba darle oportunidad de fallar un segundo disparo, así que salí corriendo.

No miré atrás en ningún momento, pero estoy seguro de que aquel tipo estaba siguiéndome. Traté de meterme por zonas concurridas, pero a esa hora había poca gente. Me di cuenta de que estaba desandando el camino andado, así que me metí por la primera calle que surgió a mi izquierda y me oculté tras unos cubos de basura. Al lado de un cubo, encontré providencialmente una barra de metal, así que esperé a mi asesino con aquel arma rudimentaria en la mano. Le sentí aminorar el paso y quitar el seguro a su arma en cuanto llegó a la altura de la calle. El cabrón sabía que estaba allí. Cuando pasó a mi lado, me arrojé contra él con fuerza, sin pensar demasiado. Logré desestabilizarle y se golpeó contra la pared de enfrente. Antes de que lograra reaccionar, le golpee con la barra en el brazo, y el sonido de su pistola cayendo al suelo fue amortiguado por su grito de dolor.

- ¡¿Quién coño eres y por qué intentas matarme?! – Le grité –

- Tienes muchos huevos para dejarte ver por aquí abiertamente, Stalker – Me respondió –

- ¿Stalker?, ¿quién carajo es ese Stalker? – Me miraba con incredulidad mientras le decía esto –

- No te hagas el loco pinche cabrón

Mi atacante parecía confundirme con otra persona, y eso me hacía estar totalmente confundido. Aprovechó mi estupor para levantarse del suelo y tirarse contra mí, lanzándome contra los cubos de basura. Tras forcejear, me golpeó la nariz con la frente, dejándome atontado y en el suelo. Se incorporó.

- Cuando llegues al infierno, dile al diablo que Valerio Gómez Ventura le manda saludos – dijo mientras quitaba el seguro de su arma y me apuntaba –

Justo antes de cerrar los ojos, para no ver el inevitable final de aquella desigual pelea, vi un punto rojo en la frente de mi asesino. Tras ello, un ruido amortiguado, y un golpe seco. Después, un par de segundos de silencio.

¿Ya?, ¿eso era todo?, ¿estaba muerto? Pues no había sido para tanto… Abrí los ojos lentamente y comprobé que, si eso era el infierno, se parecía bastante al callejón donde me encontraba hace segundos. Y el hombre que yacía a mi lado, también se parecía mucho al matón que intentaba asesinarme, solo que con un agujero más en la frente.

Alguien le había disparado a aquel tipo. Por el sitio del que debió venir el disparo, mi Ángel de la Guarda debía estar en el edificio de enfrente, asomado a una de las muchas ventanas abiertas que adornaban su fachada. No tenía tiempo de darle las gracias, ni de adivinar quién era, así que recogí la barra de metal del suelo, y salí pitando de allí. La barra me daba más confianza, ahora que parecía que había quien me quería bajo tierra.

En la calle, nadie parecía haberse dado cuenta de lo que había sucedido. Aun así, no pensaba quedarme a recibir a la policía cuando llegara. ¿Cómo les iba a explicar todo aquello? Lo mejor sería que me dirigiera a la cafetería, por ahora. Era un lugar seguro. Tampoco iba a conseguir nada intentando averiguar más sobre mi asesino. Necesitaba un café, y muchas explicaciones que no tenía ni idea de quién me podría dar.

Al cabo de caminar un rato, con la barra disimulada dentro del abrigo, llegué a la famosa cafetería de la calle Wavage. Nada más entrar, tuve una extraña sensación de encontrarme en otra época. De repente, había vuelto a los 50. No sabía de dónde sacaba la referencia, pero la barra, con sus taburetes, y las mesas de sillones rojos me recordaban a películas antiguas, que seguramente había visto alguna vez en el cine, cuando era un crío.

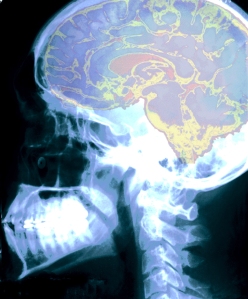

En cualquier caso, decidí sentarme en una de las mesas y reflexionar tranquilamente sobre mi situación. Estaba emocionalmente exhausto. En la última hora me había despertado en la habitación de un hotel sin saber quién era ni dónde estaba, me había encontrado con una fotografía de mi doble – o mi hermano gemelo – muerto y alguien había intentado matarme, además de llamarme por un nombre diferente al mío. Un dato que, por ahora, es el único del que puedo estar seguro. Me llamo Jackson Flynt. Aunque aquel matón a sueldo me llamó… ¿Stalker? No tengo la menor idea de quién es ese Stalker, ni tampoco – y esto me preocupa algo más – de quién es la persona que me salvó la vida, ni porqué lo hizo. Lo que sí parece claro es que alguien quiere que averigüe quién soy. Ese recorte de periódico es demasiada casualidad. ¿Y el carrete? Mi cabeza está a punto de estallar… Empecemos de nuevo…

- Buenos días señor, me llamo Joseph y seré su camarero, ¿en qué puedo servirle? – Una voz me sacó de mis pensamientos –

- Er… hola… Joseph. Quiero un café solo y un pedazo de tarta de manzana, gracias.

- En seguida señor – dijo Joseph tras mirarme un par de segundos. Supongo que mi aspecto no era el de un ejecutivo, precisamente –

Tras dar buena cuenta de la tarta de manzana – Walter tenía razón, estaba exquisita – y beberme el café de un trago, sentí la imperiosa necesidad de escuchar a mi vejiga. Que me estaba meando, vaya. Fui al baño – realmente limpio – y tras aliviarme, me detuve ante el espejo. Realmente, no reconocía a la persona que estaba al otro lado. Estaba bien entrado en la treintena, con barba de 3 días, y llevaba el pelo lo bastante largo como para que las señoras con las que me cruzaba por la calle se agarraran el bolso al llegar a mi altura. Pero no era un mal tipo, diablos. O había dejado de serlo esa misma mañana. Me refresqué la cara, y volví a mirarme. Uno mejora mucho con la cara recién lavada. Tenía un brillo diferente.

Después de aprobar mi renovada imagen de buen tipo con la cara lavada, volví a mi sitio y me dispuse a pagar el desayuno. Era una buena manera de cambiar los 100$. Tal vez necesitara algunas monedas para llamar por teléfono más tarde. Metí las manos en los bolsillos. La cartera estaba en el bolsillo izquierdo… no… en el interior… Un momento. Algo no funcionaba como es debido. El recorte de periódico. Recuerdo perfectamente haberlo dejado en mi bolsillo derecho, bien doblado. Ahora estaba en el izquierdo, y arrugado. Como si alguien lo hubiera dejado apresuradamente. Joder, no me estaba volviendo paranoico, alguien me había registrado los bolsillos. Buscando culpables, miré a Joseph. Cuchicheaba con el cocinero, mientras ambos miraban hacia mi sitio. Los comensales de la mesa de al lado también me miraban con disimulo. ¿Es que están todos en el ajo?, ¿quién me está siguiendo?

En ese momento, exploté. Eran demasiadas emociones en poco tiempo. Blandí la barra de metal, y comencé a gritar como un loco.

- ¡¿Qué queréis de mí, cabrones?!, ¿es esto lo que buscáis? – saqué el recorte de periódico – ¿me queréis asustar?, ¿volverme loco? ¡No lo estoy!, ¿me ois?, ¡no estoy loco!

- Señor, calmese – Joseph, seguro que había sido él. Se dirigía lentamente hacia mí –

- ¿Que me calme?, ¿te crees que soy idiota?, ¿que no sé lo que estáis haciendo? – la verdad es que no lo sabía, pero confiaba en que me lo dijeran, asustados –

- Señor, insisto en que se calme. No sé lo que le ha sucedido, pero puedo asegurarle que nadie…

- ¡No des un paso más! – grité mientras cogía la barra con las dos manos. Joseph retrocedió y volvió a entrar en el mostrador –

- Si no se calma voy a tener que llamar a la policía, señor.

- ¿A la policía?, ¿y por qué no llamas a otro de tus matones, para que me encargue de él?

Por el rabillo del ojo, me fijé en que uno de los comensales de la mesa de al lado de la mía se dirigía lentamente hacia la puerta. Me giré rápidamente hacia él, amenazándole con la barra

- ¿Y tú dónde vas?, ¿a dispararme por la espalda? ¡Vuelve a tu puto sitio!

- No… no me haga daño… yo solo quiero salir de aquí… mi familia… no nos haga daño, por favor – sollozaba –

- ¡He dicho que vuelvas a tu sitio, y no te muevas!

Trataba de tener la situación controlada, pero cada vez era más complicado. Joseph parecía paralizado, detrás de su barra. El cocinero y un par de camareras me observaban temerosos, desde la distancia. A mis compañeros de la mesa de al lado se le habían unido un grupo de curiosos en la calle, seguramente alertados por mis gritos. Un tipo de metro ochenta con una barra de metal y amenazando a voces no es algo que esperes encontrarte en tu tranquila y agradable cafetería un jueves de buena mañana. Tenía que salir de allí.

Cuando me dirigía lentamente hacia la puerta, dispuesto a salir sin congregar aun a más gente, escuché unas sirenas a lo lejos. Genial. Alguien había llamado a la policía. Seguro que había sido el bastardo de Joseph, desde su lado seguro de la barra. De todas formas, la policía no era lo que necesitaba un indocumentado que había amenazado a toda una cafetería con una barra de metal. ¿Y si tenía antecedentes en mi vida previa? Definitivamente, tenía que salir de allí. Tras asegurarme con un último vistazo de que nadie me seguía, salí por la puerta sin mirar atrás.

No sabía quién era, ni donde estaba, alguien intentaba matarme y mis únicas armas era una barra de metal y una fotografía. Genial. Al menos había desayunado. Si me volvía a topar con Walter, le daría las gracias.